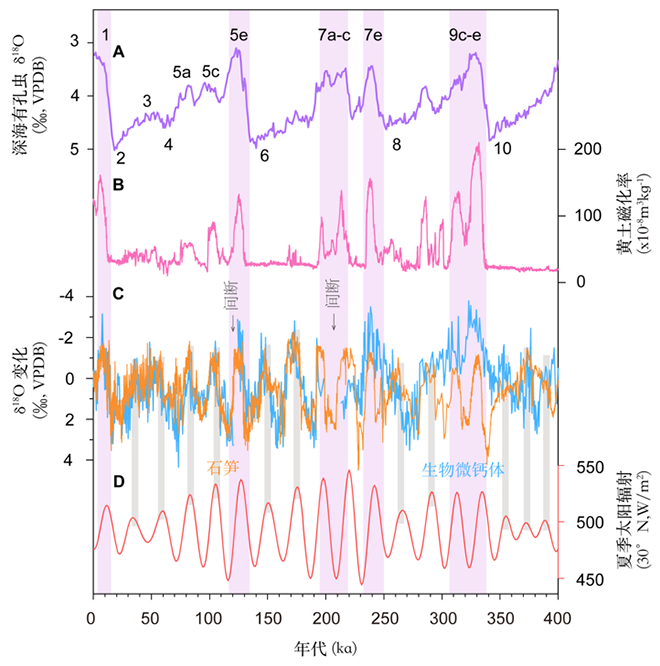

图 40万年以来气候记录对比。(A)深海有孔虫δ18O记录 (Lisiecki and Raymo, 2005);(B)黄土高原西部黄土磁化率 (Sun et al., 2021);(C)生物微钙体δ18O记录(蓝色)和石笋δ18O记录 (橙色)(Cheng et al., 2016);(D)夏季太阳辐射 (Laskar et al., 2004)

长期以来,东亚石笋δ18O记录被广泛视为反映夏季降水与亚洲夏季风强度的“基准气候档案”。然而,该记录未呈现全球气候系统中普遍存在的冰期-间冰期气候节律,其真实气候意义究竟为何,长期困扰国际学界。现代观测显示,在华南地区,δ18O值偏负的夏季降水(6-8月)仅占全年降水的不足50%;而非夏季降水占比较高,且δ18O值显著偏正。由于石笋主要是由不同季节降水混合形成的地下滴水溶液沉淀而成,这意味着石笋δ18O记录反映的本应是多季节降水的综合信号,长期以来将其简单解释为夏季降水δ18O信号的做法存在偏差。然而,受制于缺乏独立记录夏季降水δ18O变化的地质记录,其“多季节混合效应”一直未被充分认识。

在国家自然科学基金项目(批准号:42203062)等资助下,中国科学院地球环境研究所学者联合国内外合作者,围绕“东亚石笋氧同位素(δ18O)记录缺失冰期气候旋回”这一国际热点科学问题,开展了地质记录与数值模拟相结合的系统研究并取得进展。相关成果以“黄土生物微钙体δ18O揭示东亚石笋δ18O中的夏季和非夏季气候信号(Summer and nonsummer climatic signals in speleothem δ18O revealed by loess microcodium δ18O in East Asia)”为题,于2025年7月11日发表于《美国科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)。论文链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2425565122。

研究团队创新性地利用中国黄土中生物微钙体(一种形成于夏季的次生碳酸盐)的氧同位素组成,重建了过去40万年以来夏季降水δ18O变化。结果显示,生物微钙体δ18O记录在2.3万年岁差周期上与石笋δ18O记录表现出相似的变化,但其在间冰期强夏季风时期出现了明显偏负的δ18O值,展现出显著的10万年冰期-间冰期气候周期特征(图C,蓝色),与石笋δ18O记录(图C,橙色)仅仅显示2.3万年岁差周期不同。结合气候模拟,研究明确指出:东亚石笋氧同位素记录并非单一夏季信号,而是多季节降水混合的结果,导致原本应有的冰期–间冰期节律被削弱。

该研究提出的“多季节混合效应”机制,厘清了东亚石笋氧同位素记录的物理学本质,纠正了国际上将其等同于夏季风强度指标的长期认知偏差,解开了该领域的重要科学争议,为重新理解东亚乃至全球石笋气候记录提供了新思路,是我国在国际古气候研究领域取得的原创性突破。