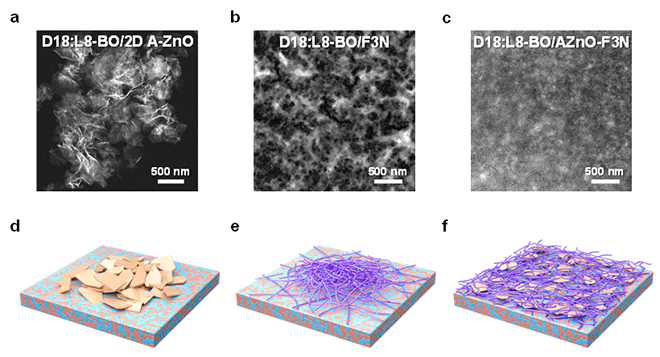

图 (a-c)2D A-ZnO、PNDIT-F3N及复合界面AZnO-F3N的高角环形暗场扫描透射电子显微镜图像;(d-f)2D A-ZnO、PNDIT-F3N及复合界面AZnO-F3N的薄膜形貌优化示意图,其中橙色片代表2D A-ZnO,紫色纤维代表PNDIT-F3N

在国家自然科学基金项目(批准号:52450063、52473200、52120105006、51532001)等资助下,中国科学院大学/天津大学黄辉教授团队和北京航空航天大学郭林教授团队在有机太阳能电池(OSC)研究中取得进展,相关研究成果以“基于双组分协同策略的复合界面层实现21%效率的有机太阳能电池(Organic solar cells with 21% efficiency enabled by a hybrid interfacial layer with dual-component synergy)”为题,于2025年7月18日在线发表于《自然•材料》(Nature Materials)杂志上,论文链接:https://doi.org/10.1038/s41563-025-02305-8。

OSC具有原材料丰富、质量轻及可印刷制备等特点,近年来发展迅速,但其能量转换效率(PCE)仍然偏低,主要受限于器件内部的电荷复合和传输不平衡问题。目前,相关研究大多集中于活性层材料的设计与形貌调控,而对阴极界面层(CIL)的研究则相对较少。CIL在提高电荷提取效率和抑制电荷复合等方面具有关键作用,然而普遍存在导电性不足和薄膜形貌不佳等问题,已成为制约器件效率和稳定性进一步提升的重要瓶颈。

针对上述挑战,研究团队创新性地提出了有机/无机双组分协同策略,构建了由二维非晶氧化锌(2D A-ZnO)与聚合物(PNDIT-F3N)组成的复合界面(AZnO-F3N)。该策略巧妙利用了两组分间的相互作用,显著减少了界面处的缺陷,从而有效提升了界面的电导率与均匀性。通过采用该复合界面,OSC的PCE突破了21.0%,认证效率为20.8%,刷新了目前OSC的最高认证效率记录。更重要的是,基于该CIL的器件在光、热及机械稳定性方面均明显优于传统界面,展现出优异的应用潜力。此外,AZnO-F3N界面在多种材料体系、厚膜、柔性及可拉伸器件中均表现出良好的适配性。该项研究不仅为OSC的界面工程提供了新的设计范式,也为推动高效稳定OSC的发展奠定了坚实基础。