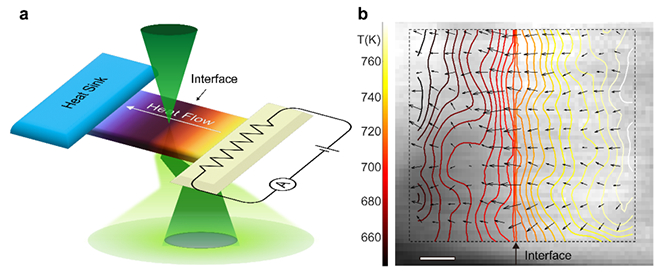

图 声子输运可视化的电镜显微技术。(a)实验设计示意图。(b)AlN/SiC界面附近的等温线分布图(彩色线条)和温度梯度方向(黑色箭头)。比例尺:200 nm

在国家自然科学基金项目(批准号:52125307)等资助下,北京大学高鹏团队利用电镜的快电子非弹性散射谱实现了亚纳米分辨的温度场和界面热阻测量,并揭示了由界面声子主导的跨界面热输运的微观机制。该成果以“跨界面声子输运动力学的电子显微探测”(Probing phonon transport dynamics across an interface by electron microscopy)为题,于2025年6月11日发表在《自然》(Nature),论文链接https://doi.org/10.1038/s41586-025-09108-6。

对于当今先进的小尺寸、高密度、大功率半导体芯片,跨界面热输运能力已成为制约其性能提升的关键瓶颈之一。然而,现有探测手段的空间分辨率无法适配亚10 nm量级的先进芯片工艺制程,且普遍缺乏对包埋界面的探测能力。因此,纳米尺度下界面局域声子态的探测与热性能表征,尤其是声子输运的动力学微观机制与界面热阻的关联,成为该领域亟待解决的关键科学问题。

研究团队通过开发电镜内原位加热技术与局域非平衡声子布局解析的非弹性散射谱学技术,成功实现了亚纳米分辨的温度测量、热阻测量及声子输运动力学探测。团队在电镜中设计了原位热输运器件,构建出一端加热、一端散热的样品结构,在AlN/SiC半导体异质结中形成稳定热流,从而达成了迄今为止报道中最高的亚纳米空间分辨率界面温度表征。研究发现,在施加180 K/μm的温度梯度后,AlN/SiC界面处约2纳米范围内温度骤降10 ~ 20 K;相比之下,块体AlN或SiC中出现相似温降需跨越数十至数百纳米。这一结果表明,该体系的界面热阻是块体材料的30 ~ 70倍,凸显了其在纳米器件热阻中的主导作用。同时,在热流作用下,界面附近约3纳米空间范围内存在偏离玻色—爱因斯坦分布的非平衡声子态。通过对比正向与反向热流下局域界面声子模式的不对称布居,研究团队揭示:界面模式通过与体声子的非弹性散射参与跨界面声子输运,且由于非平衡声子布居对特定散射过程的促进作用,界面模式更倾向于与非平衡程度更大的体态模式耦合。

该技术为微观结构与纳米热传输的关联研究提供了实验范式,拓展了电子显微技术的应用领域,有望在能源转换、信息技术及先进热管理等领域发挥重要作用。